技術資料

やわらかサイエンス

国境の島々 対馬・壱岐・五島列島 ~古代からの懸け橋~(序編)

日本は、北海道、本州、四国、九州の4つの大きな島についで沖縄本島や佐渡島など大小の島からなる島国です。そして日本と国境を接する国は、ロシア連邦、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、大韓民国、中華民国(台湾)の5か国です(4か国と1地域と言う場合もあります)。

これらの国々との国境では、日本の管轄海域を根拠とする小さな島々である国境離島の存在があります。今回はこの国境離島、特に壱岐、対馬、五島列島について紹介したいと思います。

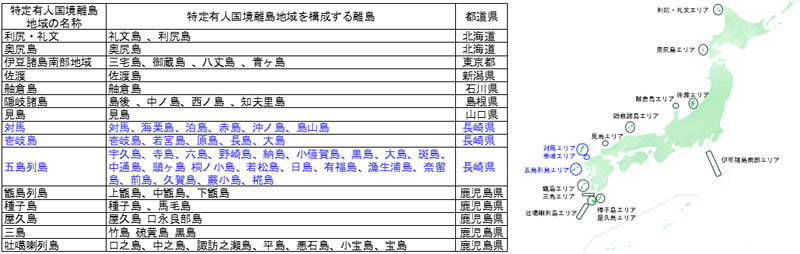

右:15の有人国境離島地域の位置

日本国民が居住している国境離島は有人国境離島地域といって、漁業、海洋調査、領海警備、低潮線保全区域の監視等の活動といった領海等の保全等に関する活動の重要な拠点です。全国に15の有人国境離島地域があり、71の島々から構成されています。

しかしこれらの国境離島は本土から遠いことに加え人口減少が顕著なため、将来無人化する懸念があります。そこで有人国境離島地域の保全と地域社会の維持が重要になってきているため、国が法律を定めて地方自治体と協力して、それそれの地域の実情に応じた様々な施策を進めています。対馬、壱岐、五島列島もそのうちの大切な有人国境離島地域です。

島の数が一番多い長崎県

国土地理院が「我が国の島を数えました」という発表を2023年にしました。「島の定義」については、海洋法に関する国際連合条約というのがあるそうですが、「島の計数方法」については国際的な取り決めがなく、今回は法令等に基づく島と地図上の陸地で自然に形成されたと判断した周囲長0.1km以上の陸地を対象にしたそうです。その結果、14,125島となりました。

1,000島以上ある都道府県は、長崎県1,479、北海道1,473、鹿児島県1,256で、500以上1000島未満は岩手県861、沖縄県691、宮城県666、和歌山県655、東京都635、島根県600、三重県540となっています。壱岐・対馬・五島列島のある長崎県は日本一の島数を誇る県です。

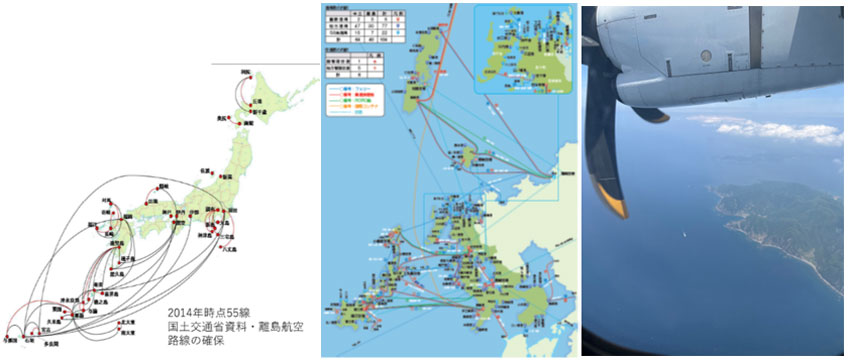

中:長崎県管轄地の航路・航空路線図(長崎県港湾課調べによる航路・航空路図より抜粋)

左:離島航空路航空機の窓からの島の眺め

長崎県に限らず交通網の整備は離島の死活問題といっても良いと思います。航路は古くからあり、輸送量や輸送速度の向上も重要ですが、それ以上に航路の維持が重要です。航空路線は島の面積、人口、地形などにもよりますが、卓越した利便性から無くてはならない交通手段となっています。

地図を見ると壱岐・対馬は福岡県ではないの?という疑問があります。また実際に福岡県だと思っている人も多いと思います。実際に交通や経済圏としては福岡県と密接な関係があります。

壱岐・対馬が長崎県の管内になった理由として、長崎県が五島や平戸を初め管内に多数の島があるため明治期の離島行政に精通していたこと、対馬が長らく朝鮮との国交に従事した歴史から長崎同様の外交経験があること、対馬は藩政時代に朝鮮貿易による琉球との交易や中国貿易での朝鮮向け輸出品取扱いの出張所を長崎に設置したことなどがあげられるそうです。福岡県の島数は115ですから、長崎県は島行政のオーソリティということですが、その一方で福岡県への転県問題、転県運動というのがずっとあるそうです。

日本遺産の島々

世界遺産は有名ですが、日本遺産(Japan Heritage)というものがあります。日本遺産は文化庁が認定する日本各地の地域の歴史的魅力や特色を通じて文化・伝統を語るストーリーというもので、2024年時点で全国に104あります。

日本遺産の認定には、「地域の魅力として発信する明確なテーマを設定の上,建造物や遺跡・名勝地,祭りなど,地域に根ざして継承・保存がなされている文化財にまつわるものが据えられていること。単に地域の歴史や文化財の価値を解説するだけのものになっていないこと。」とあります。

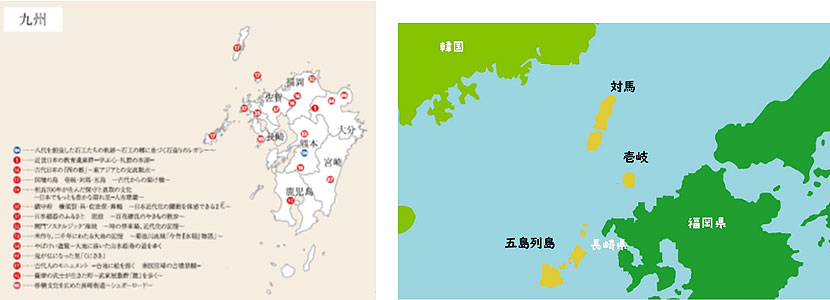

日本遺産は全国に104、九州に14あり、その1つが「国境の島 壱岐・対馬・五島 ~古代からの架け橋~ STORY #017」です。壱岐・対馬・五島列島は、長崎県の島々で日本本土と大陸の中間に位置する韓国との国境の島々です。これらの島々は歴史、文化、地質などそれぞれに特色があります。

右:壱岐・対馬・五島列島の位置関係

今回は国境の島として、韓国に最も近い対馬、壱岐、そして島数のたいへん多い五島列島の順に前編、中編、後編として紹介したいと思います。