技術資料

やわらかサイエンス

地層が語る生物の進化シリーズ:第5回「ジュラ紀と白亜紀」

このシリーズでは、地球の歴史が地層に刻まれた「物語」を紐解きながら、生物進化の大きな流れを探っています。前回までに取り上げた「ペルム紀(二畳紀)」「三畳紀」の混乱と復興を経て、中生代の生態系は新たな姿へと変化していきました。

今回は、本シリーズ最終回として「ジュラ紀」と「白亜紀」を取り上げます。陸と海で恐竜が躍動し、多様性がますます広がった華やかな時代の地層を見ながら、その進化のドラマをのぞいてみましょう。

ジュラ紀(約2億~約1億4,500万年前)

ジュラ紀の特徴

ジュラ紀は中生代の真ん中あたり、温暖で湿潤な気候のもとで恐竜が急速に台頭した時代です。三畳紀末の絶滅から生き残った恐竜たちは、陸・海・空へ勢力を拡大し、大型化・多様化の道を歩み始めました。

ジュラ紀の地層学的な特徴

- 砂岩・泥岩:河川や湖などの陸上環境で堆積した岩石です。恐竜の足跡や骨化石が多く見つかり、その足跡列から当時の行動範囲や生態を推測することができます。

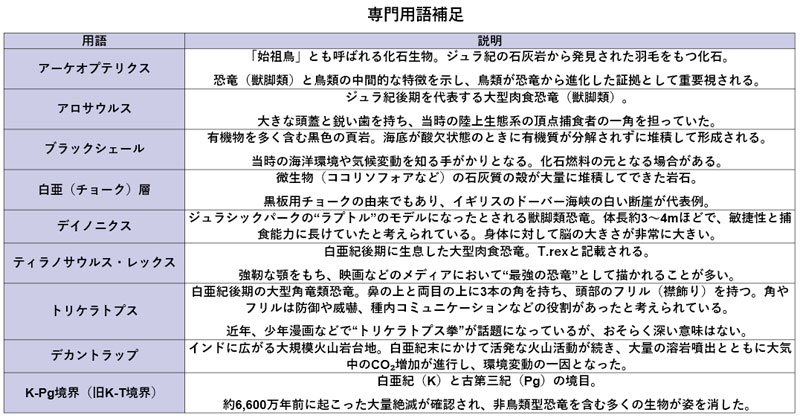

- 石灰岩:温暖な浅海域に生息していたサンゴやアンモナイトなどの遺骸が堆積して形成されました。ドイツ・バイエルン地方のジュラ紀石灰岩で見つかったアーケオプテリクス(Archaeopteryx lithographica)の化石は、鳥の進化を語るうえで欠かせない発見です。

- 黒色頁岩(ブラックシェール):海底が酸欠状態だった地域では有機物が分解されにくく、黒色頁岩として堆積しました。この環境では酸欠による特定の生物種の減少や、海洋炭素循環への影響が示唆されており、地球環境変化の痕跡を読み取る手がかりとなっています。

ジュラ紀の生物進化

- 大型恐竜の進化:ブラキオサウルス(Brachiosaurus altithorax)やディプロドクス(Diplodocus carnegii)など、いわゆる“竜脚類”がさらに巨大化し、陸上を支配的に歩き回りました。

- 獣脚類の多様化:アロサウルス(Allosaurus fragilis)などの獣脚類が頂点捕食者として活躍し、大きな頭蓋や鋭い歯をもって植物食恐竜を狙いました。

- なお、アロサウルスはジュラ紀後期(約1億5,500万~1億4,500万年前頃)に生息していたため、白亜紀後期(約6,800万~6,600万年前頃)に登場したティラノサウルス・レックス(Tyrannosaurus rex)とは共存していません。

- アーケオプテリクスの出現:羽毛の痕跡をもつアーケオプテリクス(Archaeopteryx lithographica)は、恐竜から鳥へ進化する途中段階を示す貴重な化石です。現在の研究では、鳥類が獣脚類恐竜の一系統であることが広く認められています。

始祖鳥(学名:アーケオプテリクス(Archaeopteryx lithographica))

(出典:ウィキメディア・コモンズ)

白亜紀(約1億4,500万~約6,600万年前)

白亜紀の特徴

白亜紀は中生代最後の時代で、恐竜が最大限に反映した”黄金期”ともいえます。一方で、被子植物が出現・拡大したことにより、昆虫や小型哺乳類の多様化も進み、新たな生態系が築かれていきました。

白亜紀の地学的な特徴

- 白亜(チョーク)層:微小生物(ココリソフォアなど)の石灰質の殻が膨大に堆積してできた岩層です。学校で板書に使われるチョークの名前の材料および由来になっており、イギリス・ドーバー海峡にある白い断崖が代表例です。

- 陸上堆積物:恐竜の巣や卵の化石が見つかる砂岩・泥岩・礫岩などが形成されました。これらの堆積物は、洪水や河川流による堆積環境に特徴があり、保存状態の良い巣や卵化石の産出が可能になりました。マイアサウラ(Maiasaura peeblesorum)などの“子育て恐竜”の痕跡も知られており、恐竜がただ大きいだけではなく、社会的行動を進化させていたことがわかります。

(出典:ウィキメディア・コモンズ)

- 火山活動の痕跡:パンゲア大陸の分裂が進む中、各地で活発な火山活動が起こりました。噴出物や溶岩が地層に混じり、当時のプレート運動のダイナミックさを示しています。

白亜紀の生物進化

- 恐竜の最盛期:ティラノサウルス・レックス(Tyrannosaurus rex)をはじめとする大型肉食恐竜や、トリケラトプス(Triceratops horridus)など角竜が華やかに多様化しました。捕食・被食の熾烈な攻防の末、角や装飾を発達させたグループも見られます。

ティラノサウルス・レックスの模式標本(CM 9380)の復元骨格。カーネギー自然史博物館。

(出典:ウィキメディア・コモンズ)

- 被子植物と昆虫・哺乳類の拡大:花を咲かせる被子植物が広まったことで、花粉を媒介する昆虫や小型哺乳類が共進化的に発展しました。白亜紀末の大量絶滅を乗り越え、次の時代に飛躍するきっかけにもなりました。

白亜紀末(K-Pg境界)の大量絶滅

白亜紀末(約6,600万年前)に起こった「K-Pg境界」の大量絶滅では、長らく中生代の陸上を支配してきた非鳥類型恐竜が姿を消しました。大気と海洋を含む地球全体の環境が大きく変化したことにより、多くの生物群が生存の危機に直面したのです。

大量絶滅をもたらしたと考えられる主な要因

- 巨大隕石の衝突

- メキシコ・ユカタン半島のルクシュループ・クレーターは、巨大隕石が衝突した痕跡と考えられています。

- 衝突時の衝撃と舞い上がった粉塵・エアロゾルによって日光が遮られ、光合成生物を中心に食物連鎖が大打撃を受けました。

- 塵や硫酸エアロゾルが成層圏に滞留し、地球規模で寒冷化が進んだ可能性があります。

- 大規模火山活動

- インドのデカントラップでは、長期にわたる大規模噴火が起こり、大気中のCO2増加や有毒ガス放出により温暖化や酸素不足が進行しました。

- この火山活動は数十万年にわたって続き、海洋酸欠や海洋酸化を招いて、生態系に追い打ちをかけたとされています。

- 多重ストレスによる生態系崩壊

- 隕石衝突と火山活動が重なり合う形で、環境が急激かつ大きく変化しました。

- 海洋や陸上の食物連鎖ネットワークが連鎖的に崩壊し、特に大型生物が大量に絶滅する原因となりました。

非鳥類型恐竜は消えたが、鳥類型恐竜は生き残った

- 非鳥類型恐竜の絶滅

- ティラノサウルス・レックス(Tyrannosaurus rex)やトリケラトプス(Triceratops horridus)など、いわゆる「恐竜のイメージ」を代表する大型種を含む多くの恐竜が絶滅しました。

- 陸上だけでなく、大型の爬虫類(首長竜や翼竜の多く)も次々と姿を消しています。

- 鳥類型恐竜の生存と多様化

- 近年の研究では、「鳥類は恐竜の一系統(鳥類型恐竜)がそのまま現代まで生き延びてきた」ことが定説となっています。つまり、恐竜のすべてが消えたわけではなく、羽毛や飛翔能力を備えた一部のグループ(鳥類型)がK-Pg境界の大絶滅を乗り越えました。

- この生き残った鳥類型恐竜が、現在の鳥へとつながっていった可能性が高いです。現代では、鳥類型恐竜の直系子孫が現生の鳥であると考えられています。

- 絶滅後の新生代において、捕食者や大型草食動物の多くがいなくなった陸上環境は、哺乳類や鳥類が多様化する余地を広げました。これにより、哺乳類は大型化や新たな生態的地位(ニッチ)を獲得し、鳥類は現在のように空・陸・水辺で幅広く適応放散を進めています。

なぜ鳥類型恐竜だけが生き延びたのか?

完全に解明されているわけではありませんが、いくつかの仮説が提唱されています。

- 小型化と柔軟な食性

飛行能力があり、体が比較的軽い鳥類型恐竜は、環境変化に伴う餌の枯渇時にも生き延びられる生存戦略を持っていた可能性があります。 - 卵・巣の保護戦略

鳥類型恐竜は卵を守り、孵化後の子育てを一定程度行う種もいたと考えられ、これが厳しい気候・環境下でも個体群を継続できる一因になったかもしれません。 - 分布の広さ

世界各地に広く分布していた鳥類型恐竜の一部は、局地的な環境崩壊を避け、新しい環境を開拓できた可能性があります。

余談1:恐竜と地層の”ドラマ”を体感できる福井県恐竜博物館

日本国内には、中生代の地層が露出し、恐竜化石が産出する地域がいくつかあります。その代表的な場所が福井県勝山市にある「福井県恐竜博物館」です。

- ジュラ紀末から白亜紀にかけての地層(手取層群)で発見されたフクイサウルス(Fukuisaurus tetoriensis)やフクイラプトル(Fukuiraptor kitadaniensis)など、独自の恐竜骨格が展示されており、当時の風景をイメージできるような工夫が凝らされています。

- 野外恐竜博物館では、実際の発掘現場や地層を見学することができ、地層から化石が生まれるまでの過程をリアルに学ぶことができます。

- 福井駅周辺には迫力のある恐竜モニュメントが設置され、駅前を歩くだけで“恐竜王国”を体感できます。

余談2:映画「ジュラシック・パーク」の小ネタ

映画「ジュラシック・パーク」シリーズは、恐竜を題材にした最も有名な作品の一つです。ここでは、制作時にちょっとした小ネタをご紹介します。

- 映画タイトルと恐竜の時代のずれ:代表的なT.rexは、実際にはジュラ紀にはまだおらず、白亜紀後期(約6,800万~6,600万年前頃)に生息していましたが、映画シリーズでは”ジュラシック”の名が使われています。これは、映画製作当時、「ジュラシック」という言葉が恐竜時代全体を象徴するイメージとして広く使われていたためです。映画はジュラ紀・白亜紀などの垣根を越えて、人気恐竜たちを一堂に登場させることで、観客に強いインパクトを与えました。

- ヴェロキラプトル(Velociraptor mongoliensis)のモデル:作中では人間ほどの大きさで凶暴な“ラプトル”が登場しますが、“ラプトル”のモデルは、実際には別の恐竜であるデイノニクス(Deinonychus antirrhopus)でした。スティーブン・スピルバーグは、デイノニクスとヴェロキラプトルが別の恐竜であることを知っていましたが、名前を気に入ったという理由から、ヴェロキラプトルの名前が採用されました。実際のヴェロキラプトルは体長1.5メートル程度の小型恐竜です。

- 現代における恐竜復活の科学的アプローチ:映画では「琥珀に閉じ込められた蚊から恐竜DNAを抽出する」という設定が描かれていますが、実際はこの方法で恐竜を復活させるのは現実的ではありません。

理由の一つとして、DNAはどれだけ保存状態が良くても数百万年のスケールでは崩壊してしまうため、恐竜が生きていた白亜紀(約6,600万年前)のDNAを抽出することは不可能だとされています。実験では、DNAの半減期は約521年とされており、完全に分解されるまでには数百万年もかかりません。そのため、化石や琥珀から恐竜の完全なDNAを得ることは現実的ではないのです。

代わりに、近年の科学では、現存する鳥類(恐竜の直系の子孫)の遺伝子を改変し、恐竜の形態を再現する「逆進化」のアプローチが主流となっています。

具体的には、発生過程で制御される遺伝子を操作し、羽毛や骨の構造を変化させることで、恐竜に近い外見や特徴を持つ生物を作り出す試みが行われています。例えば、鶏のくちばしを恐竜のような口に変える「チキノサウルス(Chickenosaurus)」の研究などが注目されています。

(一方で、約1万年前に絶滅したマンモスは、凍結状態の場合など、DNAがギリギリ保存されている可能性があるため、復活の希望が持たれており興味深いです。)

まとめ

ジュラ紀と白亜紀は、中生代を彩る恐竜たちの壮大な時代でした。温暖で豊かな環境の中、恐竜たちは陸、海、空へと勢力を広げ、多様な進化を遂げていきました。しかし、その繁栄も白亜紀末の大量絶滅によって終わりを迎えます。この大きな転換点は、恐竜の時代を終わらせる一方で、新生代へと続く新たな可能性を生み出すきっかけとなりました。

地層に刻まれた化石たちは、私たちに過去の地球環境や生命の物語を語り続けています。現代を生きる私たちが足元の大地に目を向けると、そこには長い歴史と進化のドラマが積み重なっていることを改めて感じることができるでしょう。恐竜たちの物語は、今もなお私たちに驚きと学びを与えてくれます。

今回で、地層が語る生物の進化は終了です。ありがとうございました!